- Opinion

- 06.12.2018

OPINIÓN

Los 60: los años felices

Hay décadas en las que parece condensarse la energía creativa del planeta. Los 60 del siglo pasado son una de esas décadas.

El Mayo Francés fue el punto culminante de una década revolucionaria en lo cultural que estaba transformando las formas de vivir y de pensar. Lo inaudito en ese entonces fue el actor que apareció en las calles de París: los jóvenes. Si bien el Mayo Francés fue imprevisto era parte de una ola que barría el planeta. En 1967 en Washington la marcha contra la guerra de Vietnam reunió a más de 300.000 personas. También en 1967 en Checoslovaquia los jóvenes desafiaron en las calles el poder del Partido Comunista durante meses, en lo que se conoció como la Primavera de Praga.

Lo mismo sucedía en toda América latina. De Bogotá a Buenos Aires, en todas partes los jóvenes salían a la calle para manifestarse contra gobiernos dictatoriales. En la ciudad de México se alcanzó el mayor grado de protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió masivamente. Hubo unos 3.000 estudiantes detenidos. Nunca se supo la cifra de muertos: el gobierno reconoció 20, pero las investigaciones independientes que se realizaron posteriormente hablan de más de 250 (y hasta casi 400).

Lo interesante de todos estos movimientos (por lo general, estudiantiles) de los 60 es que la rebeldía no tenía un programa político unificado. Ni siquiera tenía un programa: era más bien un juego (en el sentido que Michael Foucault le dio a esa palabra: la invención de una serie de posibilidades futuras que no se ajustaran a un programa cerrado). Las protestas de los estudiantes incluso eran contradictorias si se las miraba desde el prisma de la Guerra Fría. En México se oponían al imperialismo norteamericano y en Praga, al soviético.

Los 60 no fueron para nada una década en la que primaron las protestas políticas, sino un momento de gran creatividad en todos los sentidos. En primer lugar, en los estilos de vida. Exacerbando la deriva beatnik (que había sido muy minoritaria), el movimiento hippie estalló como algo impensado en medio de las familias tradicionales de aquella época: de golpe sus hijos se iban a deambular por el mundo, sin dinero y sin proyectos definidos.

Toda esa enorme energía se condensaba, aquí y allá, en proyectos artísticos. Algunos de esos proyectos no se adecuaban a las viejas normas y a los géneros conocidos: de golpe nacían las performances, el teatro-laboratorio, las experiencias efímeras que no dejaban otro rastro que transformar a los que habían participado de ellas.

Incluso las manifestaciones artísticas que se podían encuadrar en los géneros más tradicionales rompían las normas conocidas. Cuando Los Beatles lanzan al mercado sus tres discos experimentales (Revolver, Sargent Pepper y el Album Blanco) todos los paradigmas de la música popular estallan: nadie entendía qué estaba pasando, pero vendían millones de copias. La vanguardia más experimental era, a la vez, masiva. Algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la cultura.

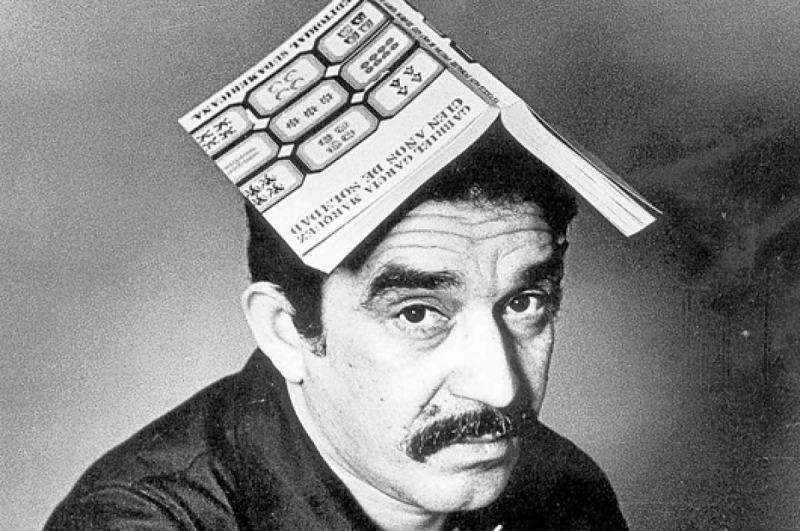

Con la literatura pasaba lo mismo. En los 60 se produce el Boom latinoamericano. Por primera vez la ficción escrita en castellano en América latina encuentra no solo un público masivo en el propio continente sino que se convierte en la ficción que lee, traducida a 50 idiomas, todo el planeta. Entre 1962, cuando se publica en España el primer libro de Vargas Llosa, “La ciudad y los perros”, y 1968, cuando aparece en Buenos Aires “La traición de Rita Hayworth”, de Manuel Puig, la literatura latinoamericana no deja de producir, año tras año, un nuevo éxito extraordinario a nivel mundial. El gran momento fue en 1967, cuando se publica en Buenos Aires, “Cien años de soledad”, de García Márquez, que en pocos meses agota varias ediciones . En un par de años se convertirá en el mayor éxito planetario, ya traducido a decenas de idiomas.

La energía creativa estaba en sinergia: en la misma semana en que se lanza el disco Sargent Pepper en Londres (y con pocos semanas de diferencia aparece Electric Ladyland, de Jimi Hendrix), en Buenos Aires se edita “Cien años de soledad”. El mundo ofrecía en todas partes verdaderas cimas de genialidad y existía por primera vez un público masivo que consumía lo más experimental. Incluso, los viejos maestros comienzan a ser reconocidos. Borges, que había vendido durante cuatro décadas ediciones de poco más de 1.000 ejemplares, en los 60 se convierte en best-seller.

Una novela como “Rayuela”, de Julio Cortázar, que apostaba a experimentar hasta en la forma en que podía ser leída, y que en otro contexto hubiera quedado reducida a un pequeño público de lectores vanguardistas, en el Buenos Aires de 1963 alcanzó los 100.000 ejemplares de venta en pocos meses. Y lo mismo sucedió con “Sobre héroes y tumbas”, la novela de Sabato que se publicó un año más tarde.

Los jóvenes de los 60 participaban masivamente de las nuevas experiencias y consumían arte de vanguardia. A las muestras que organizaba el departamento de Artes Visuales del Instituto Di Tella (dirigido por Jorge Romero Brest) acudían multitudes. Lo mismo sucedía con las excelentes muestras históricas que exhibía el Museo Nacional de Bellas Artes: sobre avenida Del Libertador se formaban colas de varias cuadras para poder entrar a ver las muestras “De Cezanne a Miró” o la que recorría exhaustivamente el legado de la Bauhaus.

Los jóvenes de los 60 participaban masivamente de las nuevas experiencias y consumían arte de vanguardia. A las muestras que organizaba el departamento de Artes Visuales del Instituto Di Tella (dirigido por Jorge Romero Brest) acudían multitudes. Lo mismo sucedía con las excelentes muestras históricas que exhibía el Museo Nacional de Bellas Artes: sobre avenida Del Libertador se formaban colas de varias cuadras para poder entrar a ver las muestras “De Cezanne a Miró” o la que recorría exhaustivamente el legado de la Bauhaus.Arte, literatura, política, la nueva historieta (entre tantos otros productos de la época, nace Mafalda), el psicoanálisis se vuelve masivo (entre la clase media) y surge una publicidad creativa (que compite con las mejores del mundo): el Buenos Aires de los 60 era una fiesta.

En los 60 había mucha energía en el aire: Manal y Almendra comenzaban a esbozar, luego de Los Gatos, una música que traducía las innovaciones internacionales al léxico porteño. Berni daba un nuevo salto y se transformaba en nuestro Rauschenberg villero al entonar la balada de Ramona y Juanito Laguna. Piazzolla al fin encontraba su público.

En los 60 había mucha energía en el aire: Manal y Almendra comenzaban a esbozar, luego de Los Gatos, una música que traducía las innovaciones internacionales al léxico porteño. Berni daba un nuevo salto y se transformaba en nuestro Rauschenberg villero al entonar la balada de Ramona y Juanito Laguna. Piazzolla al fin encontraba su público.Nadie imaginaba (aun bajo el gobierno dictatorial de Onganía) que pocos años más tarde iba a caer sobre la sociedad argentina la noche más terrible y se iban a violar las normas más básicas de la vida civilizada.

Pero aún faltaba mucho para eso. Aun se bailaba en las calles, se pintaba el cielo de amarillo y se escribían los libros amorosos. En los 60 nadie sabía aún quiénes eran Martínez de Hoz ni Videla. Nadie hubiera creído en aquellos años que un gobierno (por poderoso y malvado que fuere) podría destruir la educación pública de calidad que había sido el gran proyecto nacional, el que habían sostenido diez generaciones de argentinos.

COMENTARIOS